模仿字迹,听起来似乎只是一件简单的事情,好像只要拿起笔,照着原稿写一写就能做到。然而真正接触过这一领域的人都清楚,它绝不是表面看上去那么轻松。字迹不仅仅是笔画的排列组合,更是书写者心性、习惯、节奏与情绪的痕迹。每个人的字迹都像独特的指纹一样,承载了不可替代的个人气质。能够模仿字迹到以假乱真,需要的不只是书法功底,还需要细致入微的观察力和极高的耐心。

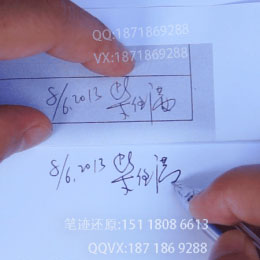

当我们凝视一份手稿时,往往会被其线条背后的力量所打动。有人写字收放自如,笔锋潇洒,仿佛一气呵成;有人则缓慢沉稳,每一笔都带着斟酌和停顿。模仿这样的字迹,不能只看形,更要揣摩神。真正的高手在动笔之前,会先观察原稿上笔画的轻重变化,分析每一个顿笔、提笔与连笔的节奏。有时甚至需要放大镜,仔细捕捉墨迹的深浅和纸张的渗透。写出来的字如果只是轮廓相似,却没有原笔迹的气韵,那只能算是“画字”,而称不上“模仿”。

在现实中,模仿字迹往往承载着特殊的意义。比如一位老人留下的遗嘱,因年久失修或墨迹模糊难以辨认,后人会请人模仿老人的字迹重新补写,这样不仅使文字得以保存,也让亲人的笔迹仿佛重新活了过来,带给人安慰。再比如一封珍贵的家书,如果缺少了某一页,模仿字迹就成为一种补全,让后人能够延续这份情感与记忆。在这种情况下,模仿字迹并不只是技术,而是一种情感传递。那一笔一划里,仿佛寄托着人与人之间割舍不断的牵挂。

在艺术与学术的世界里,模仿字迹更有它的价值。书法史的研究者,往往会通过模仿古代名家的字迹,来体会他们运笔的方式与精神气韵。这不是造假,而是学习。正如临摹一幅画作能让人进入画家的心境一样,模仿字迹也能帮助后人走进古人的精神世界。通过这种方式,我们能够感受到几百年前的人写字时的呼吸与心境,仿佛在时光深处与他们对话。对于收藏者来说,模仿字迹还可以帮助理解真迹与赝品的差别,提升鉴赏能力。

模仿字迹的场景还出现在影视和舞台中。历史剧如果出现乾隆皇帝的御笔、鲁迅先生的信札或某位烈士的遗书,道具就必须符合观众心中对那份笔迹的印象。这种时候,模仿字迹的专家需要在短时间内完成大量仿写,既要形似,又要神似。稍有差池,就会破坏作品的真实感。观众未必能解释清楚哪里不对,但凭直觉就会觉得违和。因此,模仿字迹在幕后成了保障历史质感的重要一环。

在学习的层面上,模仿字迹也是一种自我提升。很多人从小写字草率,成年后发现自己的字迹难登大雅之堂,于是会选择模仿一些书法家或作家的字迹来矫正自己的书写风格。通过这种长期的模仿,笔画逐渐变得匀称,节奏也更加自然。模仿的过程,其实也是一种内心的修炼。每一笔都要求安静和专注,而这份专注,最终会回馈到书写者的气质当中。

然而,模仿字迹并不是所有人都能做好。初学者往往只注重形状,却忽视了速度与节奏。比如一个习惯快速书写的人,他的字迹往往带有一气呵成的飞白与连贯,如果模仿者硬是慢吞吞地描摹,虽然外形相似,却失去了字的灵魂。相反,有的人写字喜欢顿挫和停留,模仿时如果太急,便显得轻浮。因此,模仿字迹真正的难度,在于抓住那种“看不见的节奏”。

更高层次的模仿,甚至需要连同纸张和墨迹一并考虑。有些作品需要做旧处理,让纸张呈现岁月的痕迹,让墨迹显得浸润或褪色。这时候,模仿字迹就不单是写字,而是涉及到纸张选择、墨色调和以及工艺处理。这种程度的模仿,已经接近艺术创作本身,只有极少数人能做到。

模仿字迹的魅力,就在于它的真假之间。对观察者来说,分辨真假是一种乐趣;对实践者来说,模仿则是一种挑战。它要求人静下心来,去进入他人的书写世界,去感受另一颗心灵在笔端的节奏。表面上这是对字迹的模仿,但在更深层次上,它是一种人与人之间的沟通。通过模仿字迹,我们不仅重现了一个人的笔迹,也重现了那个时代、那个情境下的独特气息。

因此,模仿字迹既是一种技艺,也是一种文化现象。它提醒我们,文字并不是冰冷的符号,而是有人情味的痕迹。每一笔都承载着故事,每一划都写进了岁月。模仿字迹的过程,正是在追寻这种故事与岁月。当我们真正理解了这一点,就会发现模仿字迹的意义远远超出表面,它是一种守护与传承,也是一种跨越时空的交流方式。